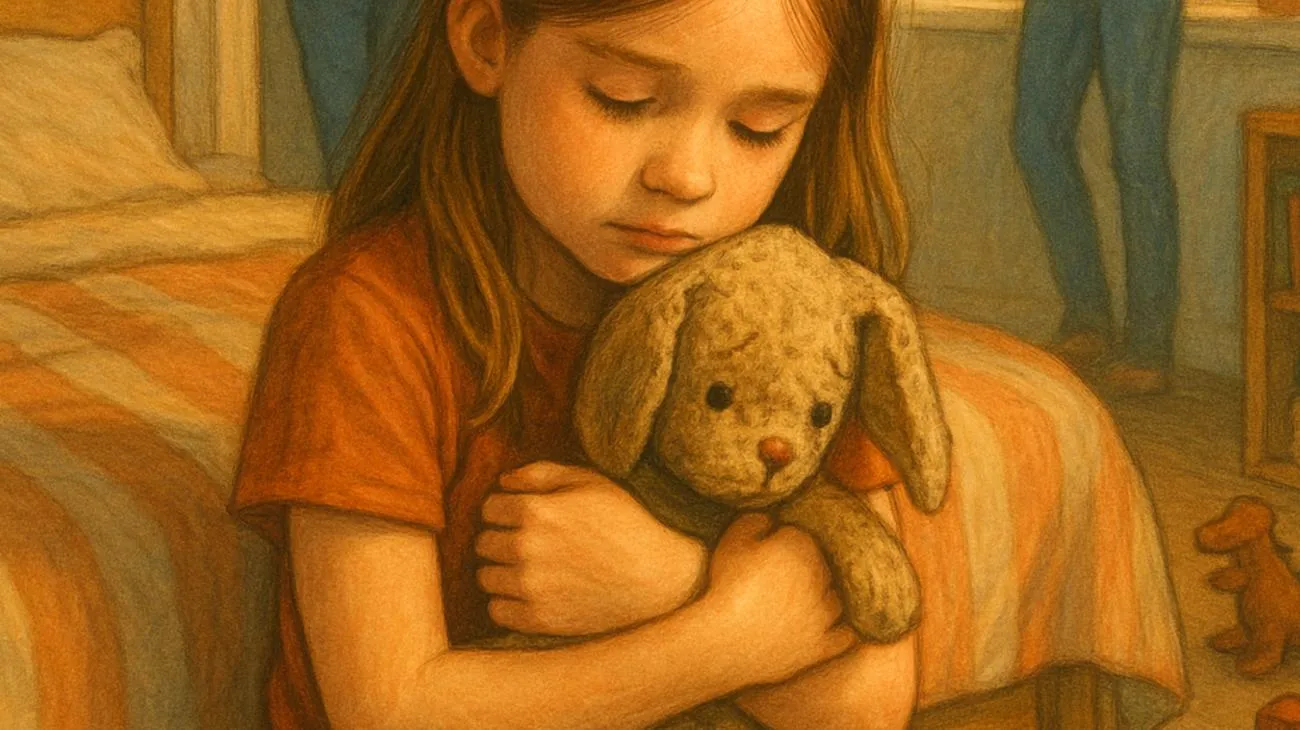

Avete mai notato come alcuni bambini sembrano letteralmente “fusi” con il loro peluche preferito? Quello sdrucito orsacchiotto che li segue ovunque, quella copertina che DEVE essere sempre a portata di mano, quel coniglietto che diventa il compagno di ogni avventura. La maggior parte dei genitori sorride pensando “che dolce!”, ma quello che molti non sanno è che dietro questo comportamento apparentemente innocuo si nasconde un mondo di significati psicologici che potrebbero rivelare molto più di quanto immaginiamo sulla vita familiare.

Il segreto nascosto dietro l’orsacchiotto del cuore

Facciamo un salto indietro negli anni ’50, quando il pediatra e psicoanalista britannico Donald Winnicott ha rivoluzionato la comprensione dell’infanzia introducendo il concetto di oggetto transizionale. Questo termine che suona complicato descrive in realtà qualcosa di incredibilmente semplice: quegli oggetti speciali che i bambini scelgono come “coperta di sicurezza” emotiva quando mamma e papà non ci sono.

Pensateci: per un bambino piccolo, il mondo è un posto enorme e spesso spaventoso. Quando la mamma esce per andare al lavoro o quando arriva il momento della nanna, quel peluche diventa come un ponte magico che mantiene viva la connessione con il senso di sicurezza. È come se l’oggetto assorbisse tutto l’amore e la protezione che il piccolo prova quando i genitori sono presenti.

Secondo Winnicott, questo processo è completamente normale e rappresenta addirittura un segno di sviluppo emotivo sano. Il bambino sta letteralmente imparando a crescere, a gestire l’ansia della separazione e a sviluppare quella che gli psicologi chiamano “autonomia emotiva”. È una tappa fondamentale, una specie di “corso di sopravvivenza emotiva” che ogni bambino deve attraversare.

Quando l’amore per il peluche diventa un campanello d’allarme

Ma ecco dove la storia si fa interessante: cosa succede quando questo attaccamento si trasforma in qualcosa di più intenso? Quando un bambino di 8 o 9 anni ancora non riesce a dormire senza il suo peluche, quando scoppia in lacrime disperate se l’oggetto del cuore non è disponibile, quando sembra che nulla e nessuno possano sostituire quel particolare oggetto?

Gli esperti di psicologia dello sviluppo hanno osservato che un attaccamento particolarmente intenso e prolungato agli oggetti transizionali può essere il segnale di un bisogno emotivo non soddisfatto nell’ambiente familiare. In parole povere, quando un bambino non trova nelle relazioni con i genitori quella sicurezza e quel conforto emotivo di cui ha disperatamente bisogno, può riversare tutta questa ricerca di stabilità affettiva su un oggetto inanimato.

Questo fenomeno diventa particolarmente evidente in quelle famiglie dove i genitori, pur non essendo necessariamente “cattivi”, adottano comportamenti che gli esperti definiscono tossici per lo sviluppo emotivo del bambino. Stiamo parlando di genitori eccessivamente critici, emotivamente distanti, imprevedibili nelle loro reazioni, o che tendono a minimizzare sistematicamente i bisogni emotivi dei figli.

Il peluche come rifugio emotivo

Mettiamo il caso di un bambino che vive in una casa dove le emozioni sono sempre sotto controllo ferrato, dove piangere è visto come “da deboli”, dove i genitori sono troppo occupati, stressati o semplicemente incapaci di offrire quella presenza emotiva di cui ogni bambino ha bisogno. In questo contesto, il peluche smette di essere un semplice giocattolo e diventa l’unica fonte affidabile di conforto.

L’oggetto transizionale, in questi casi, assume una funzione che gli psicologi chiamano compensativa. Non è più solo un aiuto per gestire le normali ansie di separazione, ma diventa un vero e proprio rifugio emotivo dove il bambino può investire tutti quei sentimenti di sicurezza e affetto che non riesce a trovare stabilmente nelle relazioni con i genitori.

Ricerche nel campo della psicologia infantile hanno dimostrato che i bambini cresciuti in ambienti familiari problematici spesso imparano precocemente a reprimere i propri sentimenti e sviluppano strategie alternative per gestire l’ansia e la paura. L’attaccamento eccessivo a un oggetto può rappresentare una di queste strategie di “sopravvivenza emotiva”.

Genitorialità tossica: quando l’amore non basta davvero

Qui dobbiamo fare una precisazione importante: non stiamo parlando necessariamente di genitori che non amano i propri figli. La genitorialità tossica può manifestarsi anche in famiglie dove l’amore c’è, ma viene espresso in modi che semplicemente non soddisfano i bisogni emotivi del bambino. Secondo gli studi di Allan Schore, pioniere delle neuroscienze affettive, questi comportamenti possono includere diversi schemi ricorrenti.

Tra i segnali più comuni troviamo l’essere emotivamente instabili e imprevedibili nelle reazioni, il tendere a invalidare o minimizzare costantemente i sentimenti del bambino, l’avere aspettative completamente irrealistiche rispetto all’età del figlio, l’usare la manipolazione emotiva o il ricatto affettivo come strumenti educativi. Altri aspetti problematici includono l’essere eccessivamente critici o perfezionisti, mostrare favoritismi evidenti tra i figli, o avere difficoltà a essere presenti emotivamente a causa dei propri problemi irrisolti.

In questi contesti, il bambino impara inconsciamente che le relazioni umane sono fonte di incertezza e potenziale dolore, mentre l’oggetto transizionale offre una forma di amore che è incondizionato e soprattutto prevedibile. Il peluche non giudica, non critica, non cambia umore all’improvviso, non fa preferenze. È sempre lì, sempre uguale, sempre disponibile.

L’età che fa tutta la differenza

Secondo studi internazionali di psicologia dello sviluppo, l’attaccamento agli oggetti transizionali raggiunge il suo picco tra i 12 e i 24 mesi di età e tende a diminuire gradualmente verso i 4-5 anni. Questo non significa che sia automaticamente anormale se un bambino di 6 o 7 anni ha ancora il suo peluche del cuore, ma quando questo attaccamento persiste oltre i 8-9 anni con la stessa intensità emotiva dei primi anni, potrebbe essere il momento di fare qualche riflessione.

La chiave sta nell’osservare non solo l’età cronologica, ma soprattutto l’intensità e l’esclusività dell’attaccamento. Un bambino che riesce a stare senza il suo peluche per alcune ore senza drammi epocali, che accetta che l’oggetto venga lavato o riparato, che è aperto a creare legami significativi con altre persone, probabilmente sta vivendo un attaccamento sano anche se prolungato nel tempo.

Completamente diverso è il caso di un bambino che vive in stato di ansia costante quando separato dall’oggetto, che rifiuta categoricamente qualsiasi sostituto, che sembra investire nell’oggetto più energia emotiva di quanta ne investa nelle relazioni umane che lo circondano.

Come riconoscere i segnali di una dinamica problematica

Esistono alcuni indicatori specifici che possono aiutare i genitori a capire se l’attaccamento del proprio figlio sta assumendo caratteristiche compensative rispetto a carenze affettive familiari. Uno dei primi campanelli d’allarme è la reazione alla separazione forzata dall’oggetto. Se il bambino entra in panico totale quando l’oggetto non è disponibile, se questa reazione è completamente sproporzionata rispetto alla situazione e se non riesce a essere consolato in alcun modo, potrebbe indicare che l’oggetto sta svolgendo una funzione emotiva eccessiva nella sua vita.

Un altro aspetto cruciale da considerare è la capacità di condividere l’oggetto o di accettarne l’assenza temporanea. Un bambino che sviluppa un attaccamento sano all’oggetto transizionale riesce gradualmente a tollerare brevi separazioni, specialmente se rassicurato dalla presenza di persone di cui si fida. Se invece il bambino non riesce mai a separarsi dall’oggetto, nemmeno in situazioni sociali dove sarebbe appropriato farlo, questo potrebbe segnalare un bisogno di sicurezza non soddisfatto altrove.

I comportamenti da osservare attentamente

Particolarmente significativo è anche osservare come il bambino interagisce con l’oggetto. Se lo tratta come un vero e proprio confidente, se gli racconta cose che non condivide con i genitori, se sembra cercare nell’oggetto risposte e conforto per problemi emotivi complessi, potrebbe essere un segnale che le relazioni familiari non stanno fornendo il supporto emotivo necessario.

Altri segnali che meritano attenzione includono la riluttanza a far toccare l’oggetto ad altre persone, l’incapacità di lasciarlo a casa anche per brevi uscite, o la tendenza a sostituire sistematicamente l’interazione sociale con il “dialogo” con l’oggetto transizionale. Questi comportamenti, quando persistono oltre i 7-8 anni, potrebbero indicare che il bambino sta usando l’oggetto come strategia principale per gestire l’ansia e l’insicurezza emotiva.

Cosa possono fare i genitori senza entrare nel panico

Se riconoscete alcuni di questi segnali nel comportamento del vostro bambino, la prima cosa da fare è evitare di colpevolizzarsi o di entrare in modalità panico totale. L’attaccamento agli oggetti transizionali è un fenomeno assolutamente normale e la sua intensità può variare per moltissimi motivi, non necessariamente legati a problemi familiari gravi.

Tuttavia, può essere estremamente utile fare una riflessione onesta e senza giudizio sulla qualità della relazione emotiva che offrite al vostro bambino. Chiedetevi: quanto tempo dedicate realmente all’ascolto attivo dei suoi bisogni emotivi? Quando vostro figlio esprime paure, tristezza o frustrazione, come reagite istintivamente? Tendete a minimizzare (“non è niente di grave”), a cercare subito soluzioni pratiche, o riuscite a stare semplicemente presenti con le sue emozioni?

Daniel Siegel, neuropsichiatra infantile e autore di numerosi studi sul legame genitori-figli, sottolinea che molti genitori, pur amando profondamente i propri figli, hanno enormi difficoltà a gestire le emozioni intense. Questo può portare a reazioni che, seppur ben intenzionate, finiscono per invalidare l’esperienza emotiva del bambino.

Una strategia che si è dimostrata particolarmente efficace è quella di creare rituali di connessione emotiva quotidiani. Questo può significare dedicare anche solo 10-15 minuti al giorno a conversazioni dove il bambino si sente veramente ascoltato, compreso e accettato. L’obiettivo non è risolvere i suoi problemi o convincerlo che le sue paure sono irragionevoli, ma fargli sentire che le sue emozioni sono importanti e che voi siete una presenza affidabile nel suo mondo emotivo.

Strategie concrete per rafforzare la connessione

È fondamentale anche lavorare sulla prevedibilità emotiva. I bambini hanno un bisogno vitale di sapere che i genitori sono emotivamente stabili e disponibili. Questo non significa essere sempre di buon umore o non avere mai problemi, ma piuttosto essere trasparenti riguardo ai propri stati emotivi e rassicurare costantemente il bambino che i problemi degli adulti non sono mai, mai colpa sua.

Infine, è assolutamente cruciale rispettare i tempi del bambino. Se l’attaccamento all’oggetto transizionale è particolarmente intenso, non cercate di eliminarlo forzatamente o di “svezzarlo” con metodi drastici. Piuttosto, concentrate i vostri sforzi nel diventare voi stessi una fonte di sicurezza emotiva altrettanto affidabile e confortante. Quando il bambino sentirà di poter contare su relazioni umane stabili e nutrienti, naturalmente ridurrà la sua dipendenza dall’oggetto.

Un approccio che molti esperti consigliano è quello di validare l’importanza dell’oggetto senza però permettere che diventi l’unica fonte di conforto. Potete dire cose come “Vedo che il tuo orsacchiotto ti fa sentire al sicuro. Anch’io voglio che tu ti senta al sicuro con me”. Questo approccio riconosce il valore dell’oggetto transizionale mentre offre un’alternativa umana e relazionale.

Quando è davvero il caso di chiedere aiuto

Non tutti i casi di attaccamento intenso agli oggetti transizionali richiedono necessariamente un intervento professionale, ma ci sono situazioni specifiche in cui può essere davvero utile consultare uno psicologo specializzato in età evolutiva. È decisamente consigliabile cercare aiuto quando l’attaccamento all’oggetto si accompagna ad altri segnali di difficoltà emotiva più ampia, come regressioni comportamentali significative, problemi del sonno persistenti e gravi, difficoltà evidenti nelle relazioni sociali con i coetanei, o quando il bambino manifesta un’ansia generalizzata che va ben oltre la normale preoccupazione per l’oggetto transizionale.

Un professionista qualificato può aiutare a valutare se l’attaccamento è parte di un quadro più ampio di difficoltà emotiva e può fornire strategie specifiche e personalizzate per rafforzare la sicurezza emotiva del bambino nelle relazioni familiari. Inoltre, può offrire supporto ai genitori nel riconoscere e modificare eventuali dinamiche familiari che potrebbero inavvertitamente contribuire all’intensificarsi dell’attaccamento.

Ricordatevi sempre che chiedere aiuto non è mai, in nessun caso, un segno di fallimento come genitori, ma rappresenta piuttosto un atto di amore profondo e di responsabilità verso il benessere emotivo del vostro bambino. Molte dinamiche familiari disfunzionali si perpetuano di generazione in generazione proprio perché i genitori non hanno gli strumenti necessari per riconoscerle e modificarle.

L’osservazione attenta e amorevole dell’attaccamento del vostro bambino al suo oggetto transizionale può diventare una finestra preziosa per comprendere meglio i suoi bisogni emotivi più profondi e per costruire una relazione familiare più sana, supportiva e nutriente per tutti. Quello che inizialmente potrebbe sembrare solo un dolce attaccamento infantile potrebbe rivelarsi un’opportunità straordinaria per approfondire la connessione emotiva con vostro figlio e per crescere insieme come famiglia più forte e consapevole.

Indice dei contenuti